よみもの23

ビワコノメグミ芋けんぴ

~滋賀の「農と福祉」がつなぐ、やさしいおやつ~

特定非営利活動法人ルミエル

滋賀の自然と人のぬくもりがぎゅっと詰まったおやつ、「ビワコノメグミ芋けんぴ」。

就労支援センタールミエルの副所長、諸頭珠美さんにお話を伺うと、この芋けんぴには「障がいのある方が安心して働ける場所をつくりたい」という思いと、「地元の素材を活かしたおいしいおやつを届けたい」という願いが込められていることがわかります。地元の農家さんや養護学校の生徒さん、地域の人たちと一緒に作る芋けんぴは、手作りならではの温かさがあり、食べる人の心までほっこりさせてくれます。

この記事では、諸頭さんへのインタビューを通して、「ビワコノメグミ芋けんぴ」が生まれたきっかけや、地元と障がいのある方たちが手を取り合う“農福連携”の取り組み、そしてこれからの展望まで、ルミエルの温かい挑戦をお届けします。

「人と地域をつなぐ一本」

“一緒にできる仕事”から始まった芋けんぴづくり

― まず、「ビワコノメグミ芋けんぴ」が生まれたきっかけを教えてください。

ルミエルはもともと、一般企業への就職を目指す方を支援するA型事業所としてスタートしました。A型事業所は、雇用契約を結んでお給料をもらいながら働く、いわば“企業への一歩手前”のような場所です。でも、養護学校の先生や市役所の相談員さんから、「もっと自分のペースで働ける、ハードルの低い場所があってもいいのでは?」という声をいただくことが増えてきました。

そこで生まれたのが、B型事業所です。B型事業所は雇用契約を結ばず、体調や得意なことに合わせて働けるスタイル。「少しずつ社会と関わりたい」「自分のペースでできる仕事がしたい」そんな想いを持つ方たちが安心して通える場所にしたい、という願いが込められています。

そこで悩んだのが、「何をするか」でした。内職的な作業もありますが、私は“利用者さんと職員が一緒にできる仕事”を作りたかった。

そんなとき、三重県の福祉施設で障がいのある方々が芋けんぴを作っておられることを知り、見学に行ったんです。そこで見た細くて食べやすい芋けんぴに「これだ!」と感じました。「利用者さんと一緒にできて、喜ばれる仕事になる」と確信したんです。

― お芋は滋賀県産を使われているとか?

はい。最初は三重の事業所と同じ仕入れで済ませていたのですが、「滋賀で作るなら滋賀の芋を使いたい」という想いが強くなりました。そこで地元の農家さんにお願いして、芋づくりを始めたんです。

余ってしまう芋や、形が悪くて出荷できない芋もルミエルでは立派な素材。「どんなお芋でも大丈夫です」と伝えると、最初は半信半疑だった農家さんたちも「ほんなら作ってみようか」と協力してくださるようになりました。今では「自分の育てたお芋が芋けんぴになる」と誇りに思ってくださる農家さんも多いんですよ。完成した芋けんぴをお届けすると、皆さん本当にうれしそうに笑ってくださいます。

休耕地から生まれる“琵琶湖の恵み”

~地域参加型の芋づくり~

― 養護学校との連携もされているそうですね。

はい。授業の一環で農業をされていて、サツマイモも育てていると聞き、「ルミエルの芋けんぴに使うサツマイモを育てていただけませんか?」とお願いしました。

先生も快く引き受けてくださり、今ではルミエルのスタッフや卒業生が一緒に苗植えや収穫をしています。生徒さんたちは「自分たちが育てたお芋が商品になるんだ」と実感して、とても誇らしそうです。

まさに地域・学校・福祉が一体になった“農福連携”の形がここにあります。

― 休耕地の活用もされていると伺いました。

そうなんです。

「もう畑をやめようか」と言っていた高齢の方が「使ってくれるなら」と貸してくださったんです。私たちは農業初心者でしたが、おじいちゃんおばあちゃんが「あと2日で雨やから、今日植えとき」とか、「30センチ間を空けるんやで」と、農業の知識を丁寧に教えてくださいました。

利用者さんと一緒に5月・6月に苗を植えて、10月には芋堀り。

土の中から大きな芋が出てきた瞬間の笑顔は、本当に輝いています。

― 農業を通して苦労しているところや感じたことはありますか?

草との戦いです(笑)。

「サツマイモはほったらかしでええ」と言われますが、実際は草取りが大変。

でもその分、みんなで世話をした分だけ愛着がわきます。

自然の中で体を動かすことが、利用者さんのリフレッシュにもなっています。

年々暑さが厳しくなっていますが、地元の方々と協力して芋を育て、「琵琶湖の恵み」として届けられるのは、私たちの大きな喜びです。

滋賀らしさをひと袋に

~食べる人も作る人も幸せに~

― 「ビワコノメグミ芋けんぴ」という名前にも意味があるんですね。

はい。「琵琶湖の恵みを受けたお芋で作る」ということ、そして「障がいのある方と地域の人たちが一緒に作る」こと。

この2つの想いを込めて名付けました。

外に出るのが難しい方でも「これなら一緒にできる」「自分も作っている」と実感できる仕事にしたかったんです。

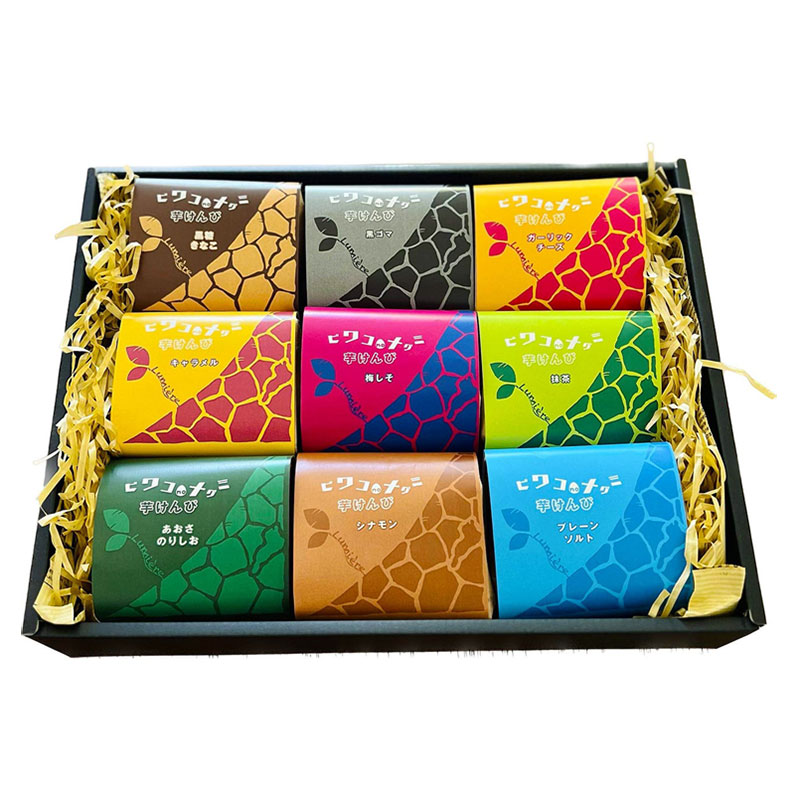

― フレーバーは11種類もあるそうですね!

最初は三重県の事業所からレシピを教わり、「黒糖きなこ味」「梅しそ味」「ガーリックチーズ味」「あおさのりしお味」など、個性豊かな味を展開していました。特に「あおさのりしお味」は香りと塩気のバランスが絶妙で、私自身のいちばんのお気に入りです。

そこから少しずつ「滋賀らしい味を作りたい」という思いが芽生え、滋賀 土山のお茶屋さんの協力を得て「抹茶味」と「ほうじ茶味」を開発。試作を重ねるうちに、香ばしくて上品な味わいに仕上がり、大好評となりました。

さらに現在は、「ふなずし味」といった新しい滋賀ならではのフレーバーも開発中です。これからの展開も楽しみにしていてくださいね。

― 実際に販売していて印象に残ったエピソードはありますか?

イベント販売のときに、高齢の方が「もう固いものは食べられへん」と言われたんですが、うちの芋けんぴを食べて「これなら食べられる!」と笑顔で話してくださったんです。

その瞬間、「作ってよかった」と心から思いました。

また、販売を通して利用者さんが大きく成長しています。最初は緊張して言葉も出なかった子が、今では「ビワコノメグミ芋けんぴです!どうぞ食べてみてください!」と自分から声をかけられるようになりました。お客様と笑顔でやりとりする姿を見ると、本当にうれしいです。

― 「農福連携」という視点で、ルミエルが大切にしていることは何ですか?

私たちは「滋賀の素材 × 障がいのある方の手仕事」を軸にしています。

お芋をはじめ、抹茶やほうじ茶、きなこも滋賀県産を中心に。地域の農家さんやお茶屋さんと協力して、「地産地消」と「人のつながり」を大切にしています。

機械化よりも手づくりにこだわり、てんさい糖や植物油など体にやさしい素材を使う。

それが、ルミエルが目指す“滋賀らしい農福連携”のかたちです。

― 今後の展望を教えてください。

まずは滋賀でしっかり根を張ること。道の駅やイベントで「この前も見たよ!」と言ってもらえるようになってきました。将来的には県外にも広げていきたいですが、何より大切にしたいのは“人と地域のつながり”です。

「琵琶湖の恵みを受けたお芋で作る、安心でやさしいおやつ」

おじいちゃんも、おばあちゃんも、そして子どもたちも、みんなが笑顔になれるお菓子をこれからも滋賀から届けていきたいです。

IMASHIGAからのメッセージ

ひとくち食べれば、滋賀のやさしい恵みがふわっと広がる。

「ビワコノメグミ芋けんぴ」は、琵琶湖の自然と、人の温もり、そして“農福連携”の力から生まれました。

極細タイプならではの軽やかな食感は、パリパリポリポリッと止まらないおいしさ。

おじいちゃん、おばあちゃんから小さなお子さんまで、みんなが笑顔になるやさしいおやつです。

ひと袋の中に詰まっているのは、滋賀の自然の恵みと、まっすぐな手しごとの想い。

食べるたびに、心までほっこりあたたかくなる。そんな芋けんぴを、ぜひ味わってみてください。